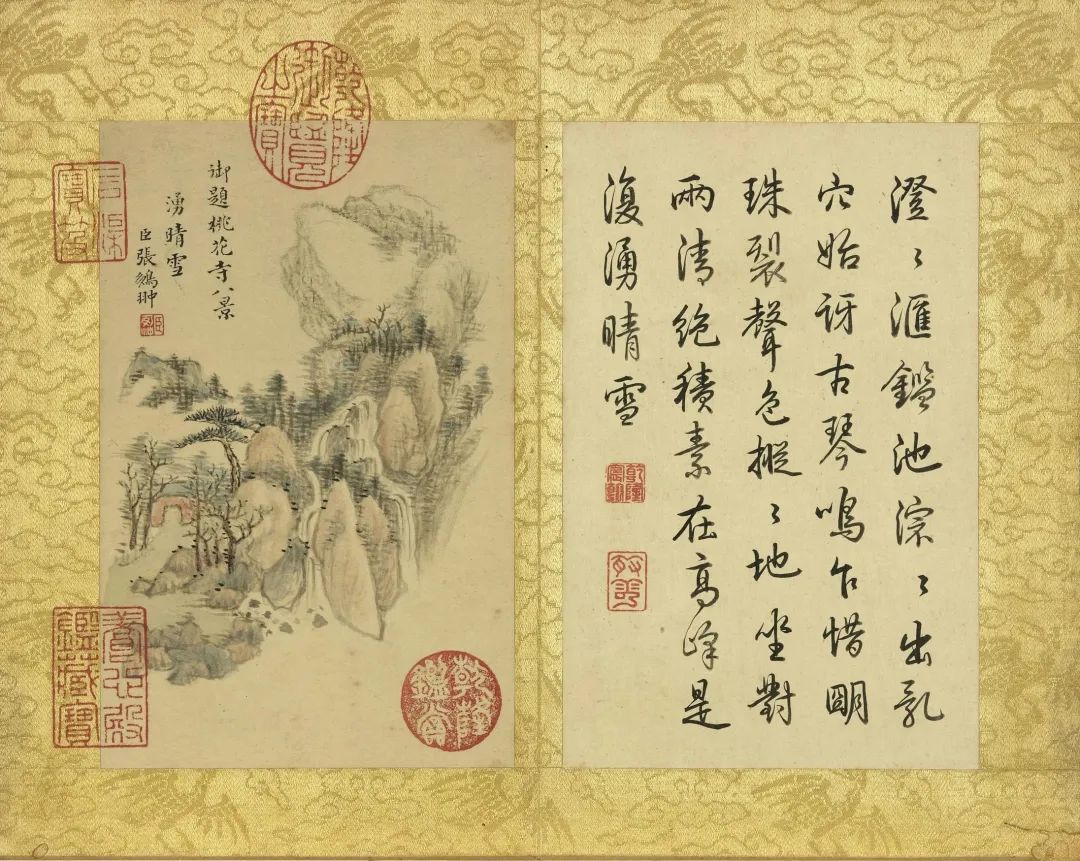

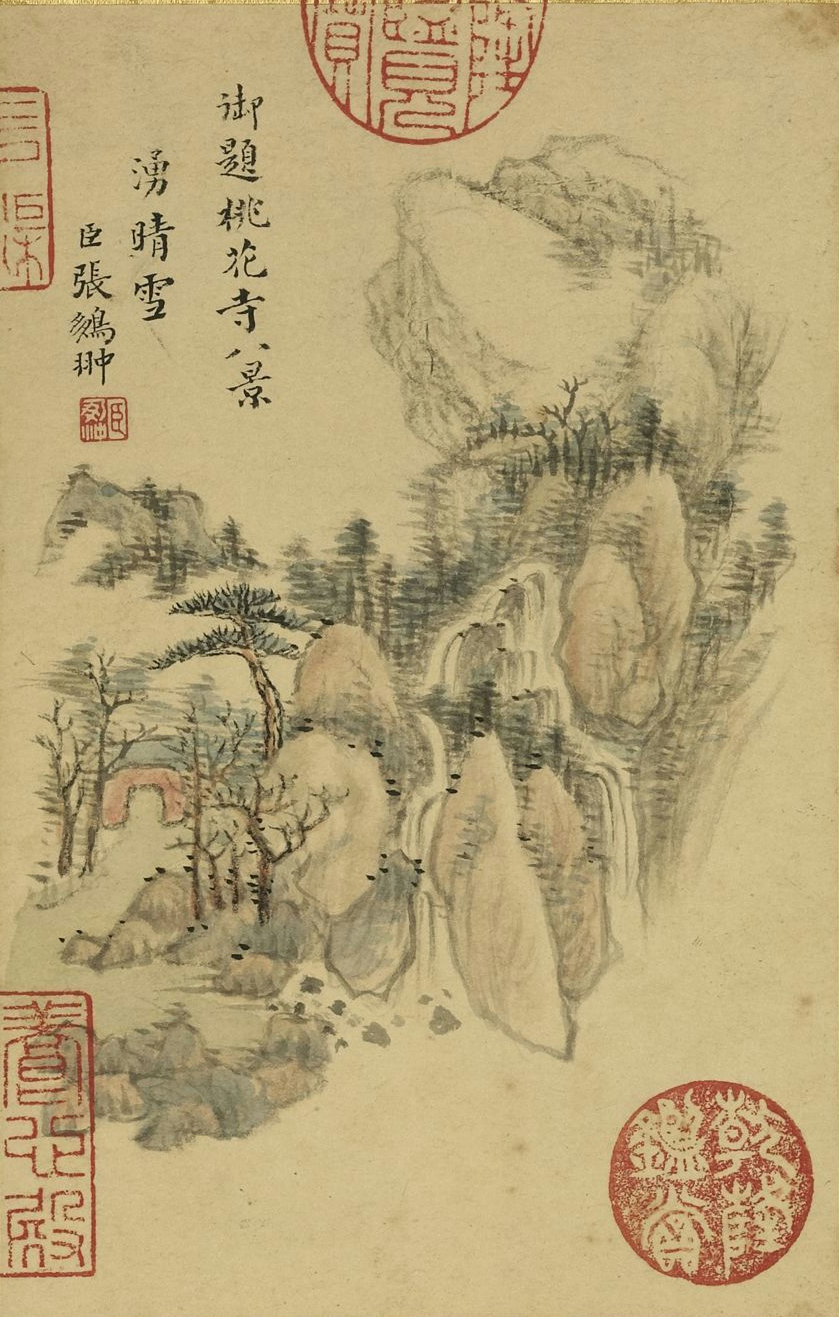

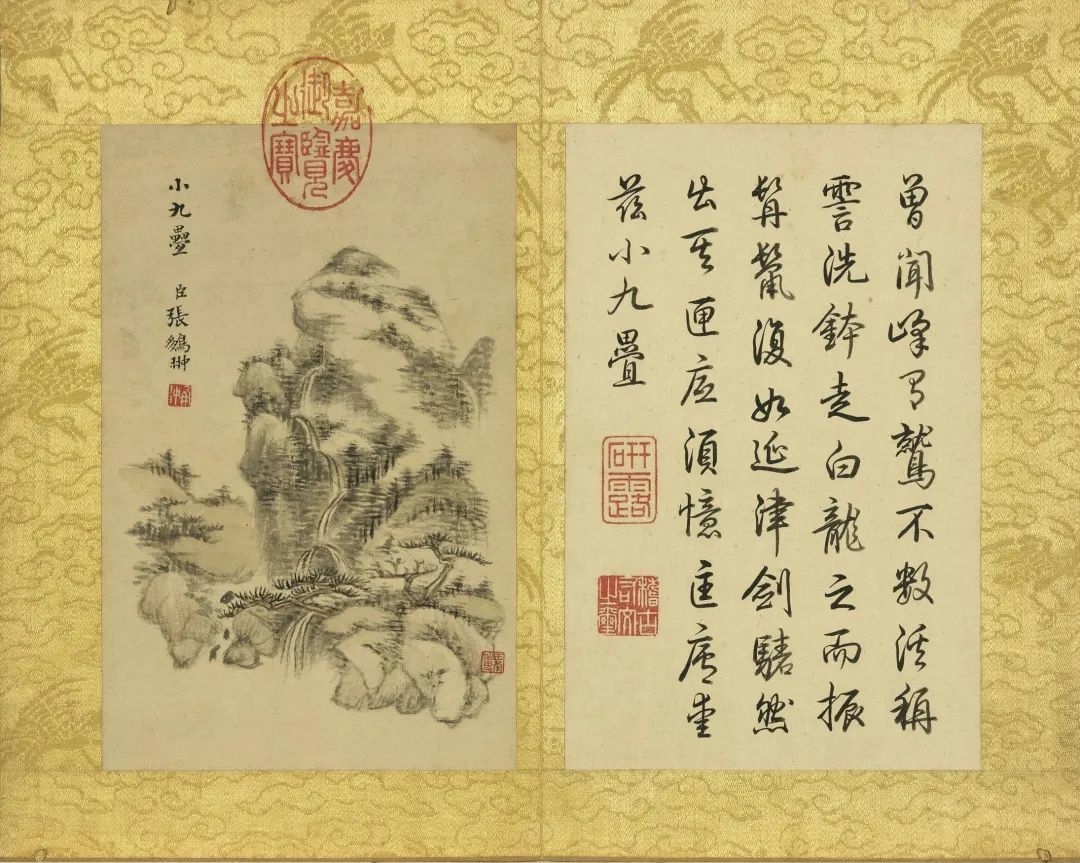

张鹏翀的《桃花寺八景图册》以纸本设色绘就八开册页,每幅皆藏乾坤,将天津蓟县桃花寺周遭的幽景幻化为文人心中永恒的桃花源。此作不仅是“四王”画派嫡传的典范,更以诗画交融的笔触,构建出清代文人“以艺载道”的精神图谱。

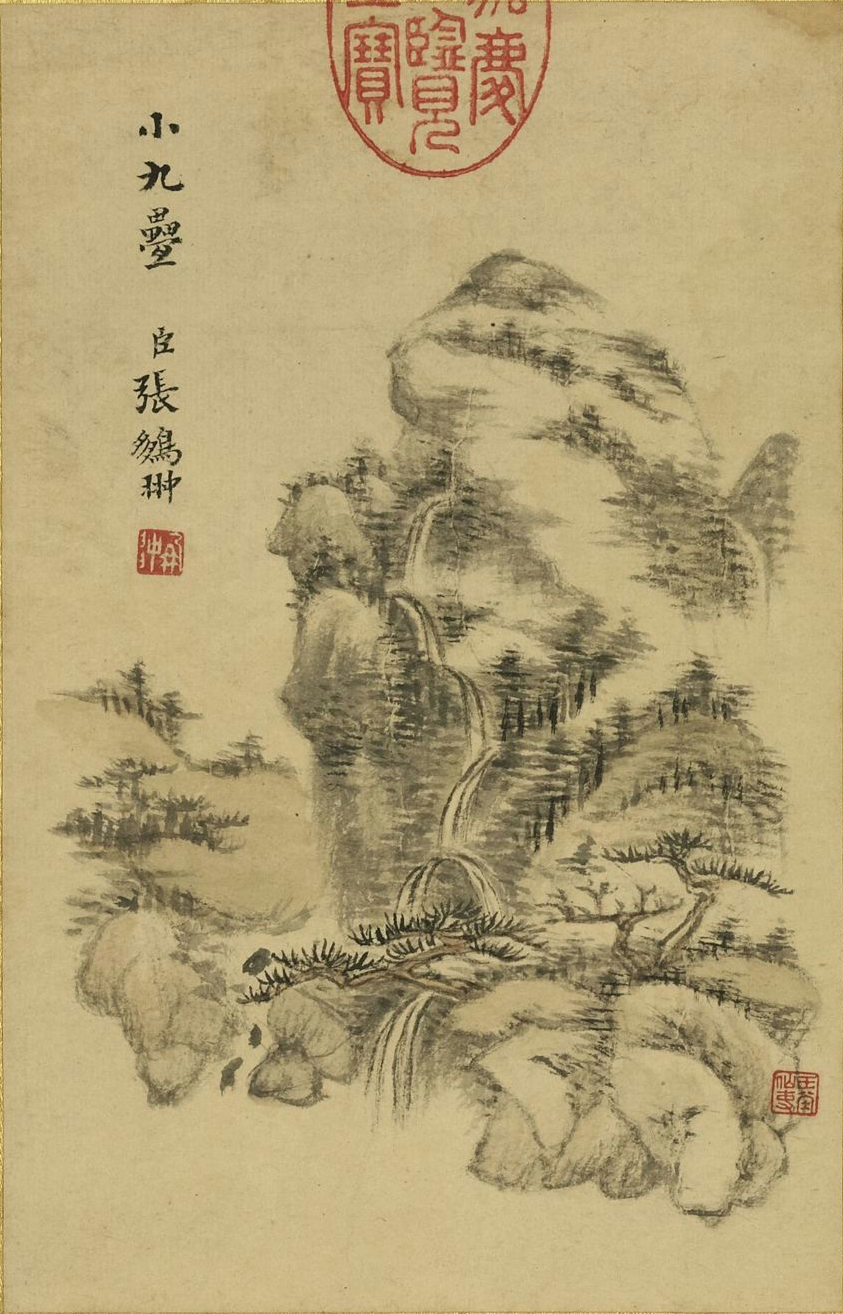

张鹏翀师法“四王”而自出机杼,以“铁线描”勾勒山石筋骨,用“米点皴”晕染云雾灵韵。在“澄澄汇鉴池”一景中,他以淡墨渲染池底卵石,青绿设色点染浮萍,使潺潺泉水似可闻其声;“积素在高峰”则以留白表现积雪,仅用淡赭勾勒山体阴阳向背,将王原祁“龙脉”理论转化为可游可居的视觉空间。这种对古法的精研与化用,恰如他自题“右丞董巨萧散闲逸,全以韵胜”,在追摹中寻得自我表达之径。

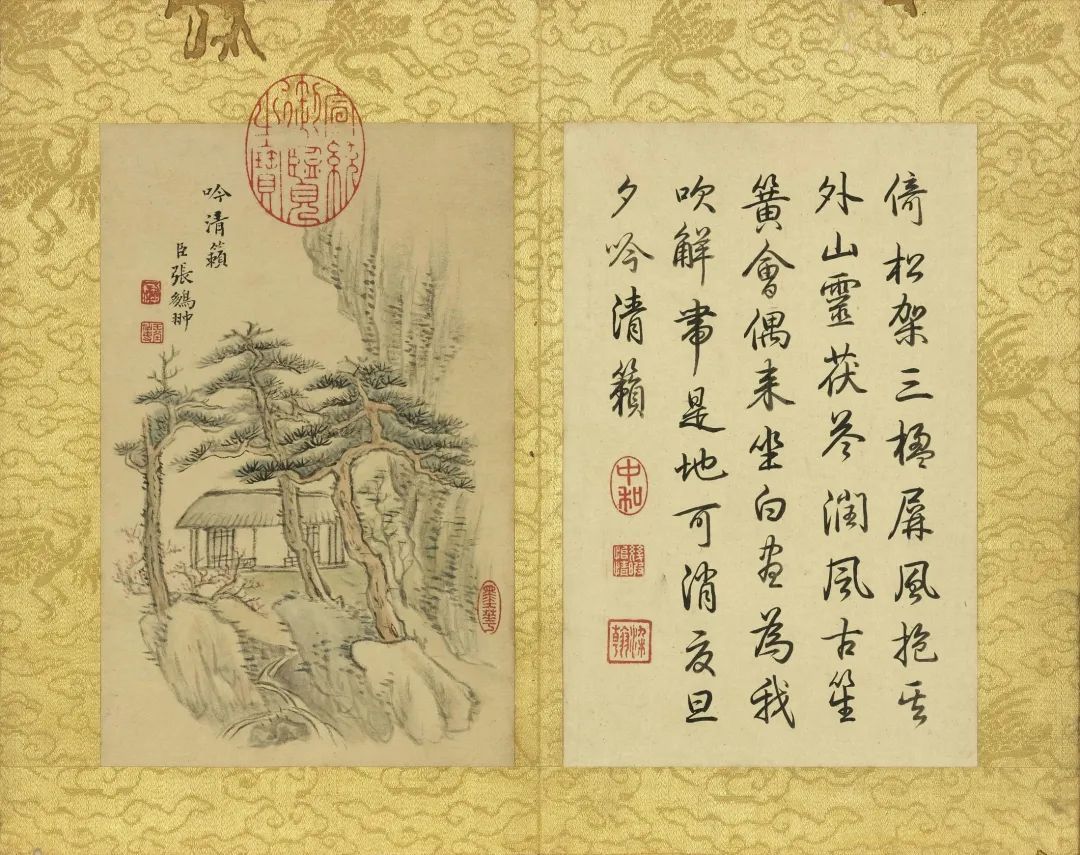

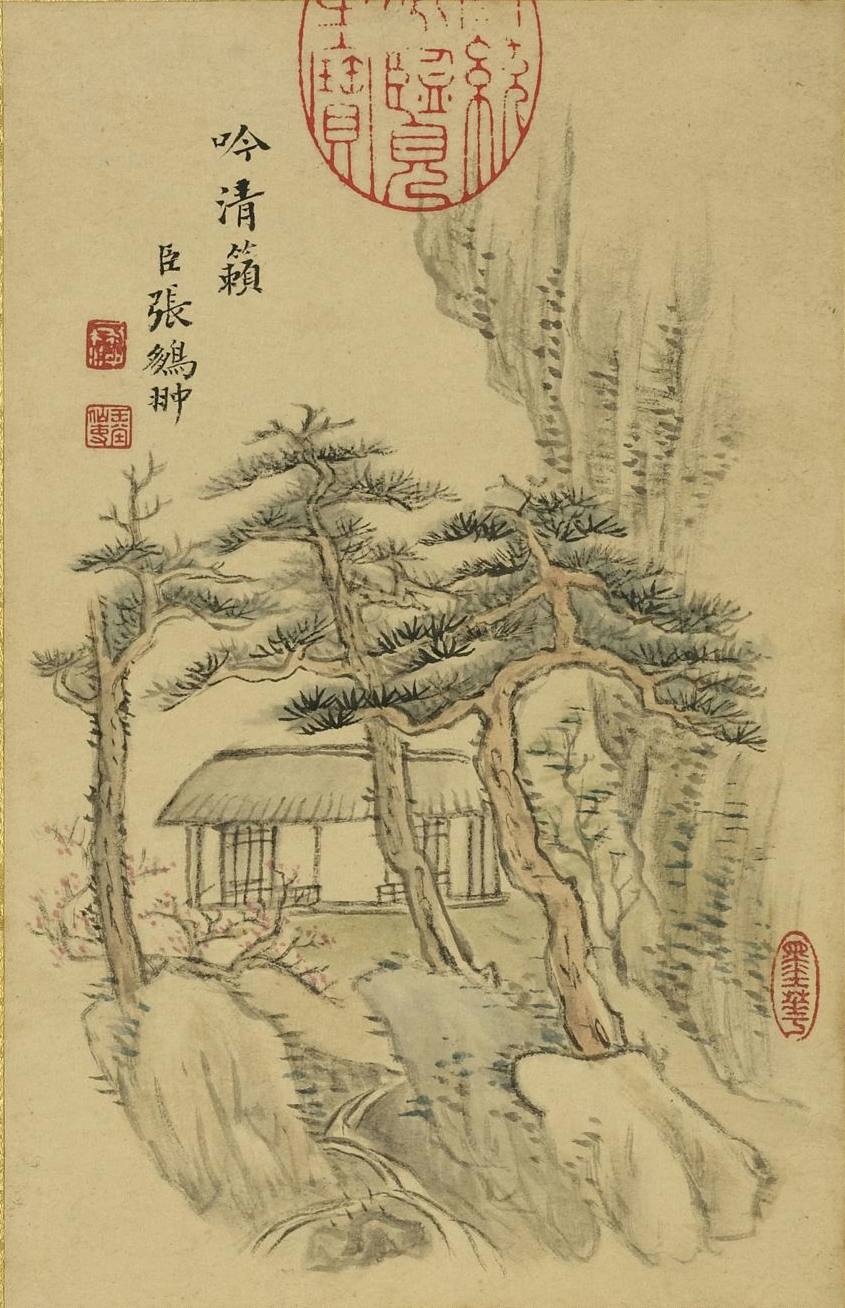

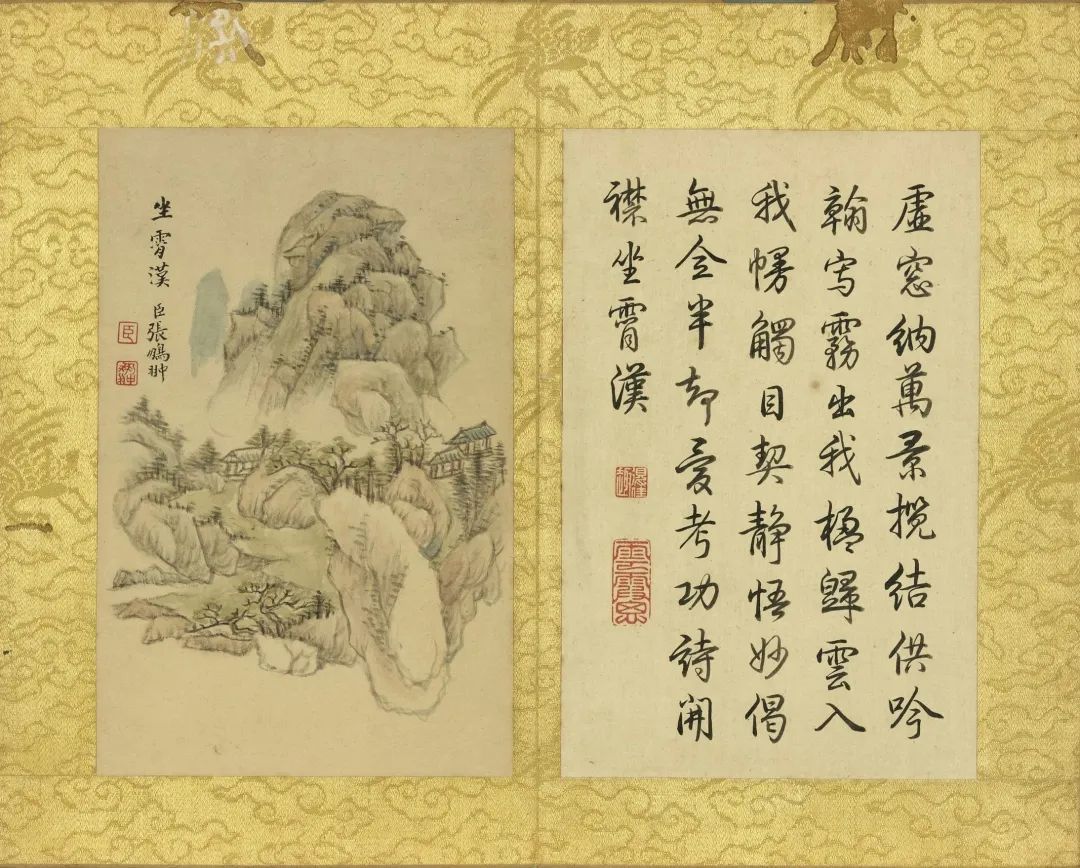

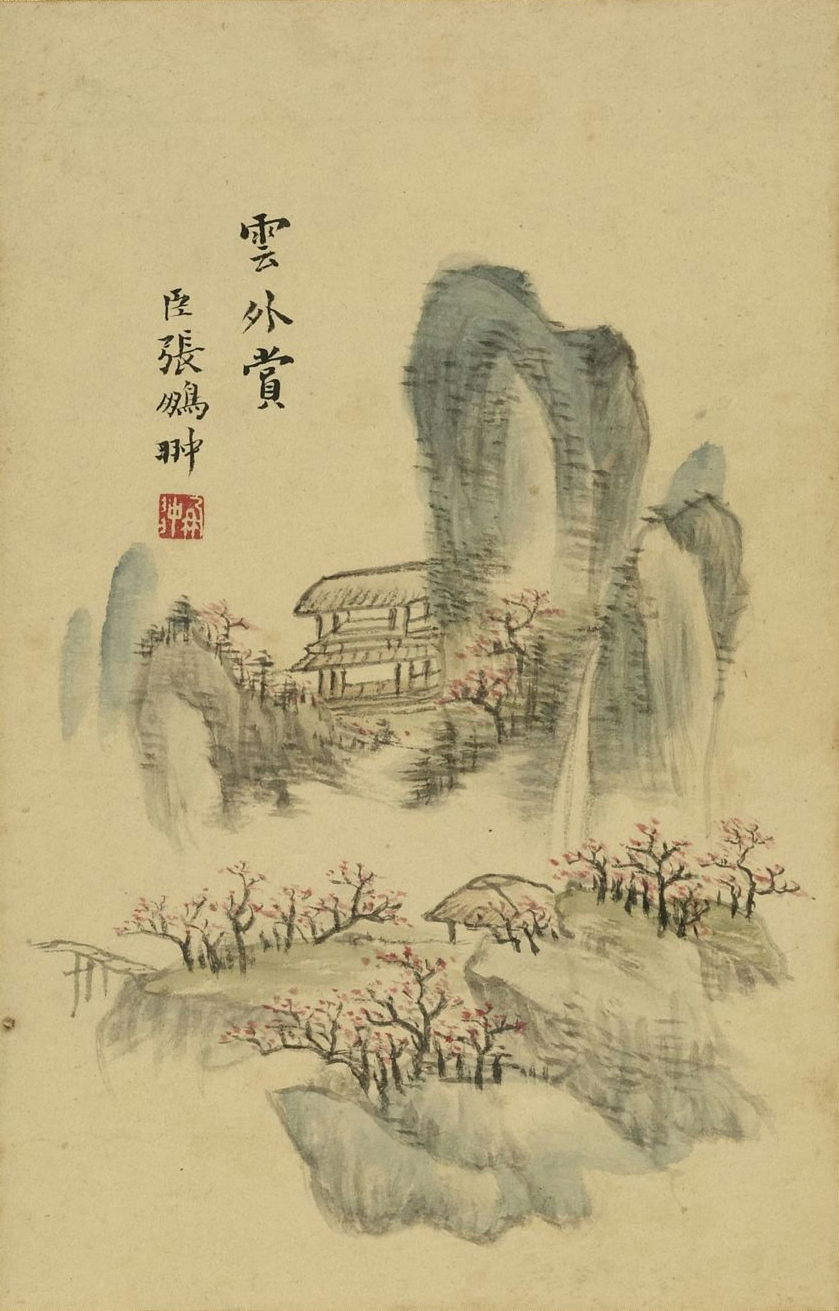

八景题咏皆可视为独立诗篇:“虚窗纳万景”化用司空图“超以象外”的诗论,以半开轩窗框取远山近水,将物理空间转化为心理场域;“倚松架三楹”则暗合陶渊明“结庐在人境”的哲思,松风、笙簧、解带等意象交织,构建出“物我两忘”的禅境。乾隆御题“得彼环中妙,乐此云外赏”,更点破画家以山水喻道心的深意——在笔墨游戏中,藏着对“天人合一”的终极追问。

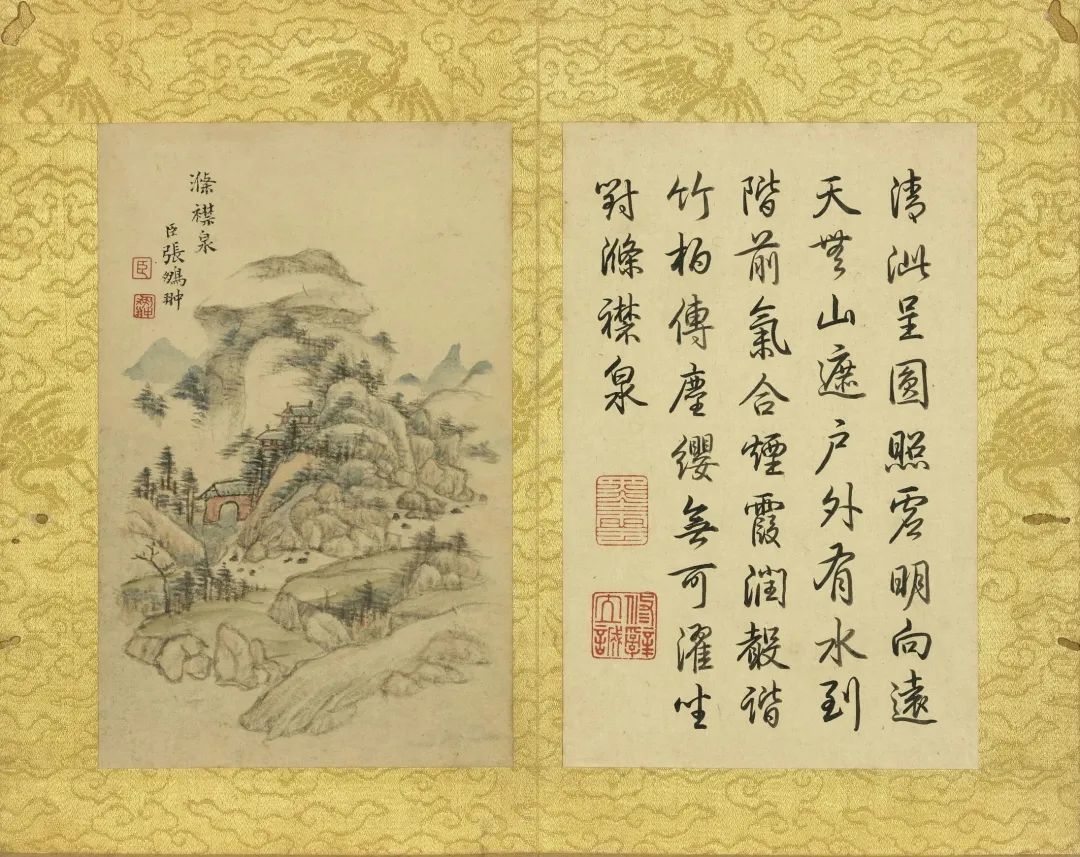

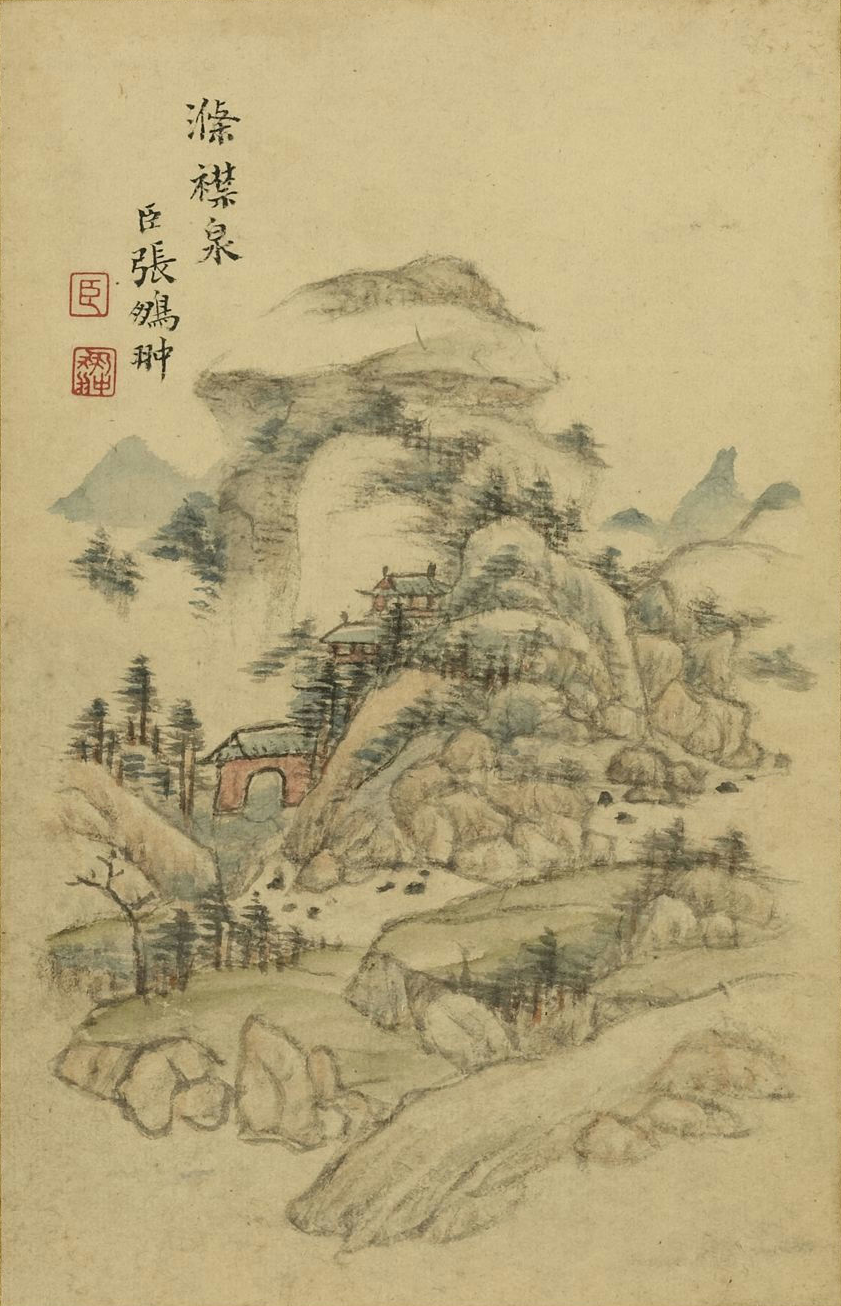

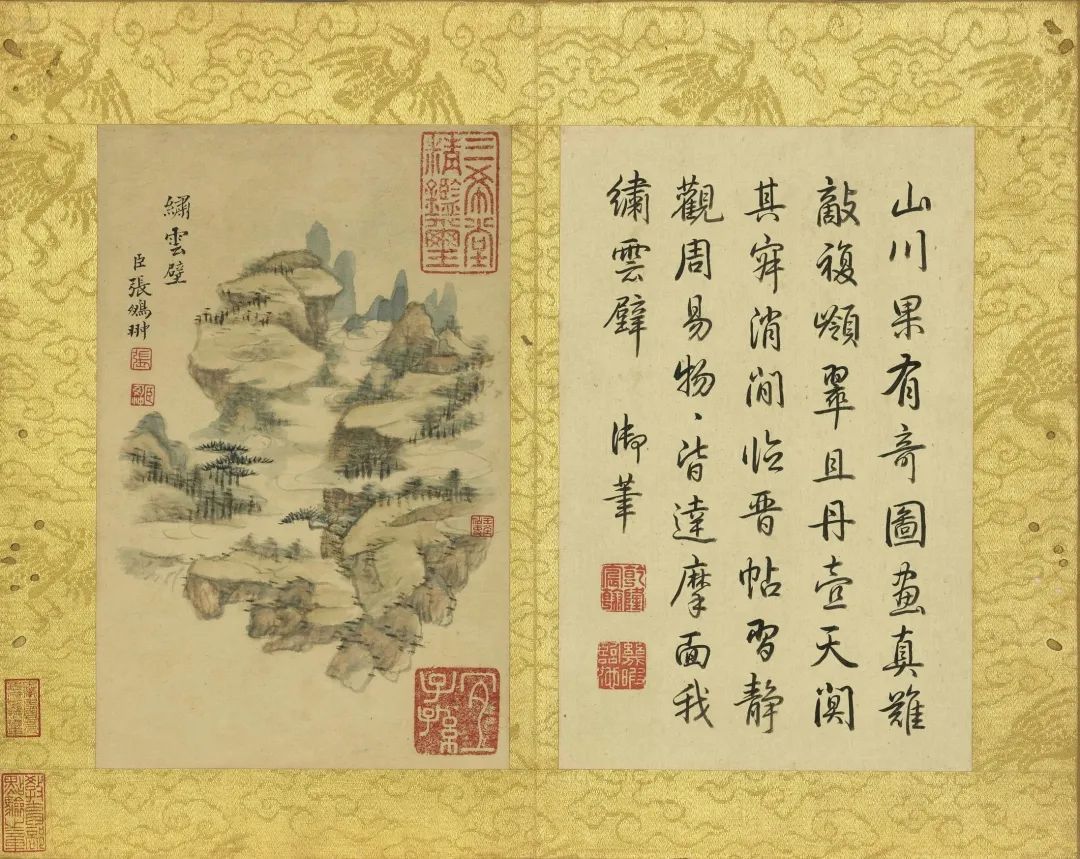

桃花寺实景与画中八景形成奇妙互文:寺旁乾隆行宫的“涤襟泉”“点笔石”等御题景观,在张鹏翀笔下被赋予更飘逸的气质。他将现实中的皇家行宫转化为文人精神道场,如“绣云壁”一景,以泼墨法写云雾蒸腾,崖壁间若隐若现的御碑,恰似历史与当下的对话。这种处理方式,使画作既承载着地域文化的记忆,又超越了具体时空的局限。

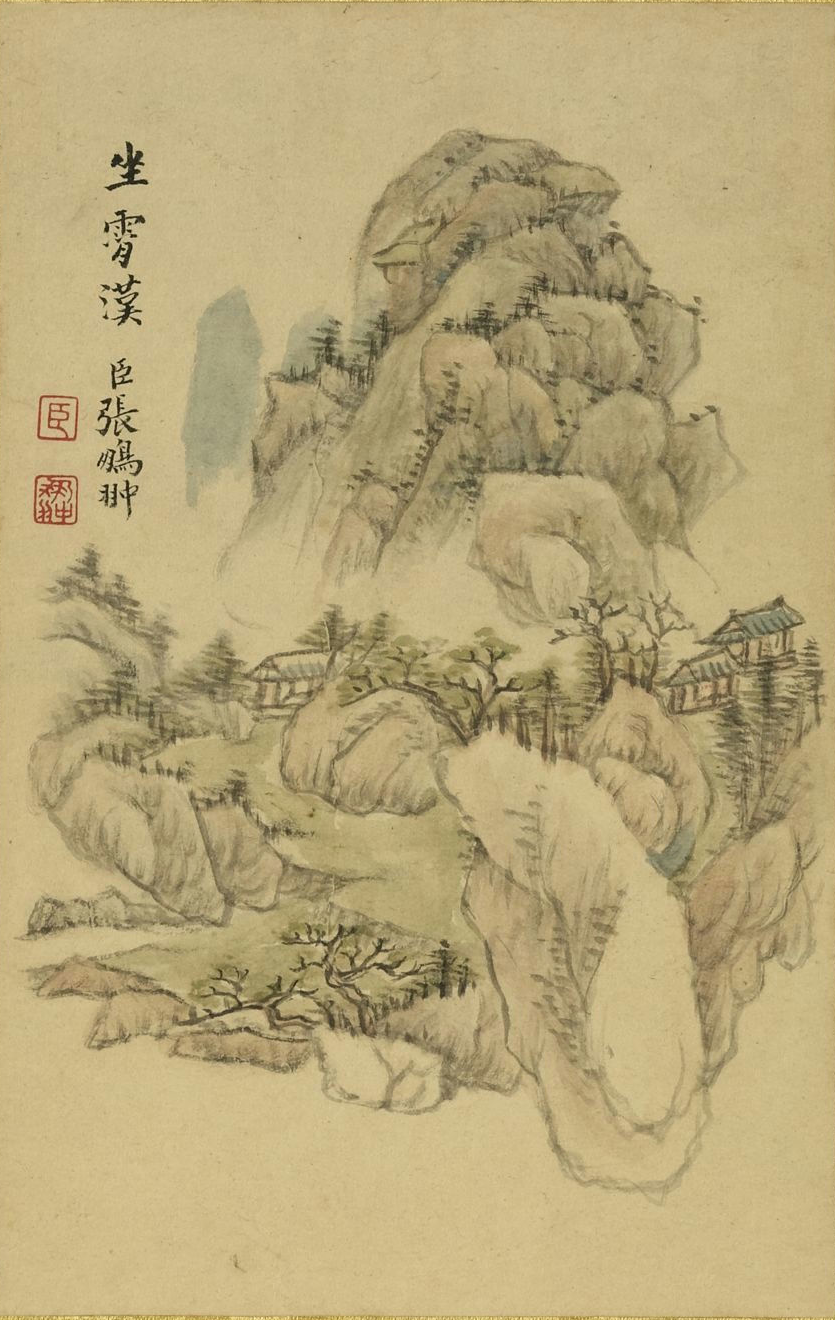

八开册页实为八段生命体验:“涌晴雪”写泉水激荡如剑出匣,暗喻少年意气;“坐霄汉”以山顶观景台喻中年登临之境;“云外赏”则借虚斋福地,道出晚年超脱。张鹏翀以画为舟,载着观者穿越时空,在桃花寺的晨昏四季中,完成对生命境界的层层递进。

联富配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。

相关文章

沪深京指数

推荐资讯